Historisches Erbe

Hier schreibt eine der 760 000 privaten WaldeigentümerInnen in Deutschland.

Um unseren Wald zu erhalten, müssen wir ihn heute so umbauen, dass er den Klimawandel überlebt. Speziell in Brandenburg sind die Kiefernmonokulturen eine Herausforderung. Nachdem die Alliierten riesige Waldflächen als Reparation abgeholzt hatten, musste rasch aufgeforstet werden – das ging am besten mit den schnell wachsenden Kiefern.

Gepflanzt wurden sie übrigens von Frauen, den Kulturfrauen. In Gedenken an ihre Leistung sind sie auf der 50 Pfennig Münze der 1948 eingeführten D-Mark verewigt.

Heute zeigt sich, dass die Kiefer die zunehmenden Temperaturen nicht verträgt.

Deshalb müssen die Kiefernmonokulturen mit hitzeverträglichem Laubholz gemischt werden. Ihr Laub wird Waldboden und Wurzeln beschatten, für Windruhe und feuchte Luft sorgen. Im Winter wiederum ziehen Laubbäume kein Wasser, so dass vom Winterregen noch etwas übrig bleibt für die trockene Jahreszeit.

Diese Website zeigt, wie dieser Umbau in meinem Wald vonstattengeht (Verb in einem Wort) und – was ebenfalls wichtig ist – was dieser Umbau kostet und was dabei alles schief geht.

Das Klima in Brandenburg in 2080

Auf dieser interaktiven Weltkarte – herausgegeben von der Universität Maryland – kann man schauen, welchem Ort uns Klima hier in 60 Jahren entsprechen wird:

Unser Klima entspricht in 2080 dem von….

Brandenburger Orte entsprechen beispielsweise Orten in der Emilia Romana, eine heute fruchtbare Landschaft in Oberitalien. Das Center for Environmental Science geht davon aus, dass es bei uns im Sommer 5,7C wärmer und 11% trockener sein wird. Auf der Suche nach Bäumen die ins zukünftige Klima passen, könnten wir uns an dieser Gegend in Oberitalien orientieren. Oberitalien und der Tessin sind beispielsweise die Heimat der Edelkastanie…

Wachsen die Bäume jetzt schneller?

Scheint das nur mir so? Ursache könnte die zusätzliche Düngung sein durch CO2.

Das wurde inzwischen erforscht und verworfen. Einen Düngeeffekt gab es nur zu Beginn der CO2 Zunahme , danach adaptieren sich die Spaltöffnungen der Blätter an dessen höhere Konzentration. Ausserdem nehmen die übrigen Nährstoffe nicht gleichermassen zu, sie fehlen dann für eine Wachstumssteigerung. C3-Pflanzen, also Gras profitiert am meisten vom CO2 – das sieht man ebenso im Wald.

Ist es die verlängerte Vegetationszeit?

Die tatsächliche forstliche Vegetationszeit hat sich im Beobachtungszeitraum 1951-2010 zunächst nur leicht geändert. Erst in der Klimanormalperiode 1981-2010 gibt es eine sprunghafte Verlängerung der tatsächlichen forstlichen Vegetationszeit um fast 2 Wochen im Vergleich zu 1951-1980. Diese Entwicklung passt zum allgemeinen starken Temperaturanstieg in dieser Klimanormalperiode. (..) Es besteht die Möglichkeit einer Verlängerung um annähernd 70 Tage in der fernen Zukunft.

Im Moment sind es 2 Wochen mehr, eine Zunahme von 10%. in den Folgejahren verlängere sich die Vegetationsperiode von 25 Wochen um möglicherweise 10 Wochen, steigert sich also um 40%, sagen Wissenschaftler. Auf meinen Wiesen ist das frische Gras jetzt schon 10 cm gewachsen, Büsche treiben aus, jetzt Mitte Februar 2024 – vier Wochen vor der Zeit.

Fragen zur Förderpolitik

Vorab: Es gibt viel erfahrenere Waldbesitzer mit viel besserem Überblick.

Ich berichte hier lediglich aus der Froschperspektive: Womit muss sich die kleine Waldbesitzerin herumschlagen:

Nach den Dürrejahren bekam ich eine Zuwendung zu Schadholz; dieser Betrag entsprach den Kosten der Beräumung. Aus dem Holzverkauf wäre die Fällung nicht finanzierbar gewesen. Insofern eine überaus wichtige Hilfe, da sonst viele Waldbesitzer das Käferholz nicht losgeworden wären.

Einige meiner Waldstücke waren vom Vorbesitzer so stark ausgeräumt, dass keine Förderung beantragt werden konnte. So musste ich dort ohne wirtschaften.

Ich pflanzte Lärchen und Küstentannen auf 2,3 ha für 12.000 €.

Für für 6,8 ha Kiefern und Robinien benötigte ich die Summe von 12.515 € zum Pflanzen der neuen Kultur – im Durchschnitt 1.840 € pro Hektar .

Drei meiner grossen Förderprojekte umfassen 10,35 ha und benötigten 64.184 €, also 6.200 € pro Hektar. Hier kamen noch die Kosten für den Wildzaun dazu, sonst ist alles gleich – sind Laubbäume teurer? Wie ist das zu erklären?

Wohin führt die Förderpolitik?

Es wird nur der Anbau von Laubholz gefördert. Will man Nadelholz dazwischen setzen, kann man dies tun, aber nicht zu mehr als 10% und das ohne Förderung. So entstehen immer mehr reine Laubwälder. Auch sie sind nicht vor Dürreschäden gefeit, wie man an den Buchenwäldern in Süddeutschland sehen kann. Auch viele Birken fielen zusammen, kaum sank der Grundwasserspiegel.

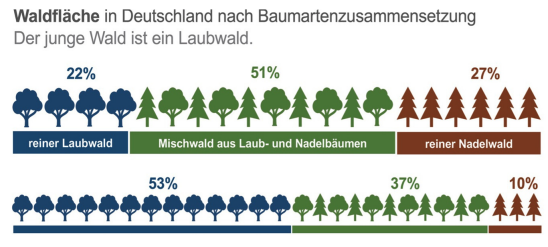

Die Bundeswaldinventur listet Jahr für Jahr die Zusammensetzung der Baumarten in Prozent. Das Wesentliche der Entwicklung zeigt diese Grafik auf einen Blick:

Die BWI zeigt: reine Nadelholzflächen sind in Jungbeständen so gut wie nicht mehr vertreten, stattdessen geht die Tendenz hin zu reinen Laubwäldern. Gefördert werden allerdings Mischwälder. Das bedeutet, es müssen auch Nadelhölzer aktiv eingebracht werden.

Quelle:https://www.fablf.de/fileadmin/introduction/images/Mitgliederbereich/Service/Politik_und_Medien/Faktenblatt_Wald.pdf

CO2-Speicher Wald?

CO2 nimmt der Wald auf während er wächst. Dabei lagert er das C ein und das O2 wird ausgeatmet. Umgangssprachlich wird der Kohlenstoff mit dem CO2 gleichgesetzt, so auch in diesem Text. Nach 40 Jahren wird der Zuwachs geringer. In eng stehenden Kiefernwälder scheint er zum Erliegen zu kommen, weil weder Licht noch genug Raum oder Wasser da sind für die einzelnen Bäume, damit sie weiter wachsen können. Erst muss man den Bestand auslichten, dann können sie wieder zulegen. Dasselbe gilt für die Naturverjüngung, wird der Schirm nicht gelichtet, verkümmern die kleinen Kiefern und verschwinden wieder. Kleine Buchen vertragen den Schatten unter den alten Buchen, aber auch sie können nicht wachsen, warten in diesem Zustand manchmal Jahrzehnte, darauf dass ein alter Baum zusammenbricht und endlich ein Loch in die Decke reisst.

Viele Naturliebhaber versuchen Fällungen zu verhindern oder gar grundsätzlich zu verbieten. Doch ein Wald, der sich nicht erneuern kann, bricht irgendwann zusammen und verrottet dann. Er löst sich dabei wieder in seine Bestandteile auf, und so verlässt ihn auch das in ihm gespeicherte CO2. Unsere Moore bestehen ja aus zusammengebrochenen Wäldern und sie gasen noch heute CO2 aus, sobald die Bedeckung durch Wasser verschwindet.

Bei seinem Zerfall oder Verbrennung wird der Baum zur CO2 Quelle. Das CO2 bleibt im Holz nur dann gespeichert, wenn daraus Häuser oder Möbel geschaffen werden. Deshalb sollte alles dafür getan werden, dass der Holzbau vorankommt. Das Holz würde Beton und Stahl ersetzen, bei deren Herstellung so viel CO2 entsteht. Noch ist das Bauen mit Holz 10% teurer als mit Beton. Das könnte sich sofort ändern, wenn Architekten mit genormten Modulen in grosser Stückzahl planen könnten. Hier fehlt es an einheitlichen und vereinfachten Bauvorschriften – eine Aufgabe des Staates, der hier ohne Verbote und ohne neue Subventionen lenken könnte. Ausserdem kann die öffentliche Hand beispielgebend öffentliche Gebäude in Holz realisieren.

Was Holzbau bedeutet

Jeder Kubikmeter verbautes Holz bindet langfristig 1 Tonne CO2 [5].

Baustoffe wie Stahl, Zement und Ziegel brauchen für ihre Herstellung sehr hohe Temperaturen – und um diese zu erzeugen, braucht es sehr viel Energie. Diese Energie ist dann bildlich gesprochen im Baumaterial „gespeichert“ und geht beim Abriss des Gebäudes verloren[9]. Zudem wird für die Entsorgung des Bauschuttes zusätzlich Energie verschwendet. 50 % aller in Deutschland genutzten Rohstoffe fließen in den Bau und den Betrieb von Gebäuden. Sie sind für 60 % aller Abfallstoffe verantwortlich[10].Ein Beispiel: 1 Quadratmeter Außenwandaufbau in Massivholz erspart unterm Strich (CO2-Bindung im Holz minus CO2-Emissionen in der Herstellungsphase) ungefähr jene Menge CO2, die ein vergleichbarer Wandaufbau aus Beton im Gegenzug verursachen würde.

https://www.schmidt-zimmerei.de/bauen-mit-holz-ist-aktiver-klimaschutz/

CO2-Bilanz von 1 Quadratmeter Außenwandaufbau:

Massivholz – 88 kg CO2

Holzrahmen – 45 kg CO2

Ziegel + 57 kg CO2

Beton + 82 kg CO2

Acht Prozent der globalen CO₂-Emissionen werden von der Zementindustrie produziert und zählen in Sachen Klimaschutz somit zu den Problemfällen. Forscher um Galina Churkina von der Yale University schlagen vor, Beton im großen Stil durch Holz zu ersetzen und Städte so zu einem riesigen CO₂-Speicher zu machen. Seit 1990 hat sich die globale Zement- und Ziegelproduktion in etwa vervierfacht. Gut die Hälfte der Emissionen ist rein chemisch bedingt. Bei der Umwandlung des Moleküls Calciumcarbonat (CaCO₃) in Calciumoxid (CaO), den Hauptbestandteil von Zementklinker, bleibt jeweils ein Molekül CO₂ übrig. Es gibt nur eine Lösung: weniger Zement. Das Team um Churkina forschte vor allem mit dem Potenzial von Holzverbundstoffen, wie Brettschichtholz oder Brettsperrholz. Dabei wurden diesen Baustoffen hohe Stabilität und Vielseitigkeit bescheinigt – sogar in Hochhäusern. Ein fünfstöckiges Wohngebäude aus Brettschichtholz kann beispielsweise bis zu 180 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter speichern.

Heizungen in Holzgebäuden emittieren 31-74% weniger CO2. Würde man heute die Hälfte der jährlich gebauten Wohnungen in Holz errichten, benötigte man ca. 2 Mio. Kubikmeter Holz. Dieses bindet so viel CO2 wie 170.000 Einwohner jährlich emittieren. Holz kann man auch gut zum Aufstocken von Gebäuden verwenden. Holzbauten sind leise: 3db weniger Trittschall. Dank der Vorfertigung in der Halle ist der Holzbau schnell: Eine Wohnanlage wurde in 15 Monate fertiggestellt – mindestens ein Jahr kürzer als Stein auf Stein. Im Brandfall verkohlen die tragenden Stützen äusserlich, bleiben aber stehen, weil gross dimensioniert, wohingegen ein Stahlgerüst bei Hitze zusammenbricht (siehe Twintowers in N.Y.).

Haben wir genug Holz für dieses Bauen?

Die Bundeswaldinventur ergab: Der Holzvorrat hat eine Dimension erreicht wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Innerhalb von zehn Jahren ist er um 7 % weiter angestiegen. Mit einem Vorrat von 336 m³ pro Hektar liegt Deutschland nach der Schweiz und Österreich an der Spitze der europäischen Länder.

Jedes Jahr wachsen pro Hektar Waldfläche in Deutschland durchschnittlich 11,2 m³ Holz nach. Im Gesamten bedeutet das einen jährlichen Holzzuwachs von etwa 121 Mio. m3 von denen aber nur 76 Mio. m3 eingeschlagen und auch genutzt werden (im Zeitraum von 2002 bis 2012).

Das hat zur Folge, dass viele „hiebreife“ Bäume im Wald bleiben, weiter wachsen, immer dicker werden, schliesslich zu dick für die Säge und zu gefährlich zu fällen sind.

Holzbau würde auch hier für Entlastung sorgen.

Allerdings benötigen wir für den Hausbau vor allem Nadelholz, weshalb die jetzige Förderpolitik, die Nadelholz ausschliesst, überdacht werden sollte.

In Eberswalde beginnt die Zukunft des Holzbaus

Hier entsteht Deutschlands größtes Holzmodulwerk: timpla.

Die Renggli AG entwickelt und realisiert industriell gefertigte, klimagerechte Gebäude in Element- und Modulbauweise in Schweizer Qualität.

timpla kombiniert Holzbau-Exzellenz, automatisierte Fertigung und digital-integrierte Bauprozesse im Geschosswohnungsbau durch den Einsatz serieller Holzbauweise mit Modulen.

Hier mehr über timpla und über die Möglichkeit per Crowdfunding mit einzusteigen.

Neues Bundeswaldschutzgesetz geplant

Das bisherige Gesetz behindert nicht den geforderten Waldumbau – das kann man jetzt schon bewerkstelligen. Mit dem neuen Gesetz erhöhen sich hingegen Bürokratie und Kontrolle. Saftigen Strafen drohen: bis zu 1 Jahr Gefängnis. Selbst die Störung „der Stille im Wald“ soll mit Strafen durchgesetzt werden.

Auf Brennholz will man eine CO2 Abgabe erheben.

Nur noch „weit überwiegend heimische Baumarten“ sind zulässig – die Potenziale fremder Baumarten in Bezug auf Klimaverträglichkeit dürfen also nicht ausprobiert werden.

Die Regulierwut verschont aber die Jäger: Der Paragraf §18 sieht hier nur vor, dass „die Wilddichte der Verjüngung des Waldes nicht entgegenstehen“ soll – Jäger, die dieses Ziel verfehlen, bleiben ohne Sanktionen.

Um den Boden zu schonen, sollen Rückgassen nun 40 m auseinander liegen – der vom Harvester nicht erreichbare 20 m breite Streifen in der Mitte möge von Hand und mit Pferden geerntet werden.

Die Verbände der im Wald Beschäftigten wurden nicht gehört, trotz vorheriger Zusage – so erklärt sich die Praxisferne.

Die Novelle ist Ausdruck des Misstrauens gegenüber den Waldbesitzern.

Umweltverbände schrieben diesen Entwurf

Topagrar moniert, dass Holzproduktion als nachrangig betrachtet wird.

Waldeigentümer zeigen die rote Karte

Forstpraxis gibt einen Überblick, was das Gesetz bringt

Folgende Bilder entstammen der Kampagne Unser Green Deal